大学GP「新興金融市場分析の専門家育成プログラム」について

経済学部教授 岡田 裕正

会誌「瓊林」記事紹介(第116号より)

長崎大学大学院経済学研究科博士前期課程では、平成20年度に申請した「新興金融市場分析の専門家育成プログラム」(以下、本プログラムと略)が、文部科学省の「大学院教育改革支援プログラム」(通称大学院GP)として採択されました。本プログラムの代表者は須齋正幸教授(現長崎大学理事)で、支援期間は平成20年度~22年度の3年間です。

ちなみに2008年度の大学院GPでは、入社系・理工農系・医療系の3分野で計273件の応募があり、66件の申請が採択されました。このうち入社系に属する経済学分野でこの大学院GPの採択を受けた国立大学法人は、東京大学、大阪大学と長崎大学だけです。

ここでは、本プログラムについて採択までの経緯と概要を紹介させていただきます。

ちなみに2008年度の大学院GPでは、入社系・理工農系・医療系の3分野で計273件の応募があり、66件の申請が採択されました。このうち入社系に属する経済学分野でこの大学院GPの採択を受けた国立大学法人は、東京大学、大阪大学と長崎大学だけです。

ここでは、本プログラムについて採択までの経緯と概要を紹介させていただきます。

1 大学院GPとは

“GP”という言葉は“Good Practice”の略です。文部科学省によると、各大学・短期大学・高等専門学校等が実施する教育改革の取組の中から選ばれた優れた取組の総称です(リンク)。COEが優れた研究拠点の中から選ばれるものですが、GPはその教育版ということができるでしょう。文部科学省が推進するGPには様々な種類がありますが、頻繁に変更されています。 しかし、大きく、大学教育に関するGPと大学院教育に関するGPとに分けることができます。この場を借りて紹介する教育プログラムは後者に属しています。

各大学や大学院から申請されるGPプログラムを審査評価する日本学術振興会によると、大学院GPの目的は「社会の様々な分野で幅広く活躍する高度な人材を育成する大学院博士課程、修士課程を対象として、優れた組織的・体系的な教育取組に対して重点的な支援を行うことにより、大学院教育の実質化及びこれを通じた国際的教育環境の醸成を推進すること」であるとされています(リンク)。

大学院GPが作られた背景には、「知識基盤社会」の到来があります。「知識基盤社会」というのは、2005年に中央教育審議会が公表した「我が国の高等教育の将来像」によると、知識・情報・技術が社会のあらゆる領域において重要性を持っている社会のことです。この知識基盤社会では、専門知識と応用力を持つ人材が求められるとされていますが、この人材育成のためには、各大学院が人材養成目的にそって組織的・体系的なカリキュラム構築などを行うことが必要だとされています。大学院GPは、このような取組の中でも優れたものに対する支援事業です(リンク)。本プログラムの採択は、本研究科が構築したカリキュラムが、知識基盤社会を担う人材育成という点から、学術振興会が高く評価されたことを意味していたといえるでしょう。

2 本プログラムの母体−重点研究課題−

2008年度に採択された本プログラムの作成は、本学部教員のそれ以前からのさまざまな努力と活動を抜きにしてできるものではありませんでした。その中でも、2006年度に長崎大学重点研究課題として採択された「東アジアにおける最適な金融システムの研究」は、本プログラムの母体です。そこで、本論に入る前に、この重点研究課題について、簡単に紹介させてもらいます。

重点研究課題とは、長崎大学独自の事業で、その目的は、次世代のCOEにつながる可能性のある研究課題の育成です。このために、長崎大学は全学部・研究科等を対象に課題を学内公募し、採択された研究課題に対して、平成21年度まで研究支援を行いました。長崎大学内で8件が重点研究課題として採択されましたが、このうち、社会科学分野で採択されたのはこの1件のみです。

(1)重点研究課題「東アジアにおける最適な金融システムの研究」の目的

「東アジアにおける最適な金融システム研究」(以下、本課題と略)の課題リーダーは須齋教授で、10名の本学部教員で組織されていました。本課題の目的は、長崎大学の国際研究戦略の重点地域であるアジアの中でも東アジアを研究対象とし、アジア地域の持続可能な成長という国際社会からの強い要請に対して、金融論を中心とした学際的な研究を行うことです。(2)論文・学会報告の増加

重点研究課題の指定を受けて以降、本課題参加教員の発表論分数及び学会報告数は、図1に示すとおりです。発表論文数は、2005年の22本(このうち海外5本)から2008年には30本(海外13本)へ、学会報告数は12回(海外8回)から25回(海外13回)へと増加しました。これらの研究成果の中には、東京証券取引所から受託した「新市場整備のマクロ経済への効果」に関する研究もあります。この成果は、東京証券取引所とロンドン証券取引所の合弁による新市場“TOKYO AIM”の2009年6月の設立に貢献しています。“TOKYO AIM” とは、日本及びアジアの成長企業がプロの投資家から資本を調達するための新しいマーケットのことです(リンク)。

図1:重点研究課題参加教員の業績の推移

(学術・研究活動及び学外活動報告『経済学部研究年報』第22巻~第25巻より作成)

ちなみに、この重点研究課題に参加する本学部の金融分野の教員の業績は、日本でも有数で、科学研究費補助金(科研費)の「財政学・金融論」の分野での採択数は、2003年~2007年では日本で第3位でした。科研費とは、社会科学を含むあらゆる研究分野にわたって、基礎から応用までのあらゆる「学術研究」(研究者の自由な発想に基づく研究)を格段に発展させることを目的とする「競争的研究資金」のことです(リンク)。

この場を借りて宣伝を一つさせていただきます。重点研究課題の研究成果の一部が、2008年3月に、M Susai and H.Okada(eds.)“Empirical Study on Asian Financial Markets”として九州大学出版会から出版されています(4000円)。目を通していただけると幸甚です。

(3)本プログラムの二つ土台

重点研究課題の活動を通じて、本プログラムにつながる二つの土台ができました。

【1】西南財経大学とのネットワーク

本課題に従事している教員は海外の学会でも積極的に研究報告を行っていますが、この活動を通じて海外の大学との研究ネットワークができてきています。その中でも、本プログラムの推進において多大な協力をしてくれているのが中国四川省成都市(三国志で有名な蜀の都が置かれた所)にある西南財経大学です。西南財経大学金融学院(日本的に言えば金融学部)は、卒業生の多くが中国の大手金融機関に就職しており、2002年から中国の国家重点学科に指定されている中国でも有数の教育研究機関のひとつです。

この西南財経大学の協力なしに本プログラムは実施できませんが、その密接な交流はまったく偶然の三つのことが重なって構築されたといってよいでしょう。第1は、台湾で開催されたファイナンス分野の学会での、須齋教授と王擎(おう・きん)教授との出会いです。後述するように、今や王擎教授の協力なしには本プログラムはできません。第2は、私か西南財経大学の学会に参加し、同大学の会計学担当の牟涛(む・とう)教授との交流を始めたことです。

本課題に従事している教員は海外の学会でも積極的に研究報告を行っていますが、この活動を通じて海外の大学との研究ネットワークができてきています。その中でも、本プログラムの推進において多大な協力をしてくれているのが中国四川省成都市(三国志で有名な蜀の都が置かれた所)にある西南財経大学です。西南財経大学金融学院(日本的に言えば金融学部)は、卒業生の多くが中国の大手金融機関に就職しており、2002年から中国の国家重点学科に指定されている中国でも有数の教育研究機関のひとつです。

この西南財経大学の協力なしに本プログラムは実施できませんが、その密接な交流はまったく偶然の三つのことが重なって構築されたといってよいでしょう。第1は、台湾で開催されたファイナンス分野の学会での、須齋教授と王擎(おう・きん)教授との出会いです。後述するように、今や王擎教授の協力なしには本プログラムはできません。第2は、私か西南財経大学の学会に参加し、同大学の会計学担当の牟涛(む・とう)教授との交流を始めたことです。

さらに偶然だったのは、王教授と牟教授とが旧知の間柄であったことです。このような偶然から学部間での交流を推進することになり、年に2~3回訪問することになりました。特に須齋教授は、香港出張途中に成都に入り、西南財経大学金融学院長張雲橋教授と会談し、翌日早朝には香港に戻るという弾丸スケジュールでの訪問をしたこともあります。

西南財経大学以外にも、現在では、復旦大学、上海財経大学、上海交通大学(中国)、淡江大学(台湾)、トロント大学(カナダ)などの海外の有力な大学とも研究交流を行っています。 2009年には、このネットワークをカリフォルニア州立大学サンバルディーノ校にも拡張するために2回ほど訪問し、研究や教育面での交流に関する話し合いを開始しました。

また、国内の産業界とのネットワークも重要です。とりわけ、東京証券取引所からは、先ほど述べた受託研究を契機に教育面でも協力を得ることができるようになりました。

西南財経大学以外にも、現在では、復旦大学、上海財経大学、上海交通大学(中国)、淡江大学(台湾)、トロント大学(カナダ)などの海外の有力な大学とも研究交流を行っています。 2009年には、このネットワークをカリフォルニア州立大学サンバルディーノ校にも拡張するために2回ほど訪問し、研究や教育面での交流に関する話し合いを開始しました。

また、国内の産業界とのネットワークも重要です。とりわけ、東京証券取引所からは、先ほど述べた受託研究を契機に教育面でも協力を得ることができるようになりました。

【2】国際カンファレンス

第2の成果は、毎年12月に、長崎大学大学院経済学研究科が主催している「アジア金融市場国際カンファレンス」(lnternational Conference on Asian Financial Markets)です。このカンファレンスは、2005年12月第1回開催以降、5年間連続して開催しています。このように金融分野で、毎年継続して国際カンファレンスを実施している大学は、日本ではまず例がないといってよいでしょう。

本カンファレンスのプログラムについては、ホームページを参照していただきたいと思います。このプログラムでの報告者数からもわかることですが、このカンファレンスの規模は年々拡大しています。第4回カンファレンスからは報告者を国際公募し、本学教員が審査して報告者を絞ることを始めました。ちなみに、参加国は、第1回力ンファレンスでの参加国は、日本、中国、韓国の三国でしたが、第5回カンファレンスでは、このほかに、アメリカ、カナダ、オーストラリア、台湾、タイ、ベトナム、インドなどからの研究者も参加しました。

第2の成果は、毎年12月に、長崎大学大学院経済学研究科が主催している「アジア金融市場国際カンファレンス」(lnternational Conference on Asian Financial Markets)です。このカンファレンスは、2005年12月第1回開催以降、5年間連続して開催しています。このように金融分野で、毎年継続して国際カンファレンスを実施している大学は、日本ではまず例がないといってよいでしょう。

本カンファレンスのプログラムについては、ホームページを参照していただきたいと思います。このプログラムでの報告者数からもわかることですが、このカンファレンスの規模は年々拡大しています。第4回カンファレンスからは報告者を国際公募し、本学教員が審査して報告者を絞ることを始めました。ちなみに、参加国は、第1回力ンファレンスでの参加国は、日本、中国、韓国の三国でしたが、第5回カンファレンスでは、このほかに、アメリカ、カナダ、オーストラリア、台湾、タイ、ベトナム、インドなどからの研究者も参加しました。

国内の学会の実施すら、その準備・運営は大変ですが、国際カンファレンスの実施はさらに大変です。横道にそれますが、いくつか紹介させてただきます。

i.ビザに必要な書類の作成等の事務作業:中国に渡航した経験のある方はご存知だと思いますが、日本人が中国に行く場合、14日以内であれば、ビザを取得する必要がありません。しかし、中国人が日本に来る場合、ビザが必要です。したがって、中国などビザが必要な国から研究者を招聘する場合には、事前に、渡航日程、生年月日に所属や身分などの情報を入手することが必要となります。これらの情報がないと、ビザの申請に必要な「招聘理由書」が発行できないからです。たいていはE-メールで連絡をとりまが、返事がなかなか来ないために、督促をすることも再三ではありません。

i.ビザに必要な書類の作成等の事務作業:中国に渡航した経験のある方はご存知だと思いますが、日本人が中国に行く場合、14日以内であれば、ビザを取得する必要がありません。しかし、中国人が日本に来る場合、ビザが必要です。したがって、中国などビザが必要な国から研究者を招聘する場合には、事前に、渡航日程、生年月日に所属や身分などの情報を入手することが必要となります。これらの情報がないと、ビザの申請に必要な「招聘理由書」が発行できないからです。たいていはE-メールで連絡をとりまが、返事がなかなか来ないために、督促をすることも再三ではありません。

ii.研究者への謝金等の支払業務:謝金等の支払で特に大変なのは、租税条約締結国から研究者を招聘した場合です。租税条約というのは、日本に住んでいない人が日本で所得を得た場合、日本と居住国との双方からの課税(二重課税)を避けるために、二国間で結ばれる条約です。たとえば中国から招聘した研究者が日本で謝金を受ける場合、日本と中国で二重に課税されるのを防ぐために、日本で課税されないようにするのです(課税の仕方は多様なので、これは一例として理解してください)。このためには、本学が税務署に対して「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。

この届出に加えて、謝金の積算のために、招聘する研究者に対して国籍、職歴、所属、身分などを問い合わせると共に、来日後こいくつかの書類に署名をしてもらう必要があります。租税条約の内容は相手国によって異なるので、たとえばアメリカやフランスなどに住む研究者の場合にはさらに居住証明が必要となります。しかし自国のことは意外と知らないもので、居住証明をお願いすると、たいてい「それは何だ?」、「どこで入手できるのか?」という質問が返ってきます。

iii.突発的な出来事:2008年に開催された第4回カンファレンスでは、参加予定者が病気や空港閉鎖で来日できなくなったこともあります。また第5回カンファレンスでは、「ビザがまだでないので、いつごろ発行されるか確認してほしい」というメールがきたので、現地の日本大使館に電話したこともありました(幸い、日本語が通じたので助かった)。

上記以外にも、会場やレセプションの手配、海外から招聘した研究者に対する送迎などの仕事もあります。

したがって、本カンファレンスは、重点研究課題参加教員による貴重な研究時間を割いての活動だけで開催できるものではありません。特に上記のiとiiの業務は経済学部総務係の職員の皆さんの支援が不可欠です。

上記以外にも、会場やレセプションの手配、海外から招聘した研究者に対する送迎などの仕事もあります。

したがって、本カンファレンスは、重点研究課題参加教員による貴重な研究時間を割いての活動だけで開催できるものではありません。特に上記のiとiiの業務は経済学部総務係の職員の皆さんの支援が不可欠です。

このほか、受付、会場設営、機材運搬等では、経済学部及び経済学研究科の院生・学生、さらに臨時雇用の人たちが支えてくれています。これらの方々の支援があって初めて、本カンファレンスは実施されているのです。

第4回カンファレンスの風景:長崎県美術館にて

なお、本カンファレンスに対しては、中国の復旦大学から共催の申し入れがあり、2011年から隔年で上海と長崎で開催する予定です。このことは本カンファレンスが海外の大学でも受け入れられるようになってきていることを示すものといえるでしょう。

3 本プログラムの概要

(1)GP申請から採択まで

GPの募集は、例年2月~3月ごろに公表されます(2010年は、この原稿の執筆段階ではまだ出ていません)。それを見越して全国の大学・各学部・各大学院が準備を進めていますが、長崎大学の場合には、各学部・大学院で申請書を作成しても、そのまま文科省への提出が認められるわけではありません。各大学で申請できる数が制限されているからです。そこで、大学内でのコンペが実施され、これに勝ち抜く必要があります。さらに学内のコンペに勝ち残った後も、大学本部での学長や教育研究担当理事などを交えた申請書の厳しいブラッシュアップが待っています。本プログラムの申請時にも、先ほど述べた重点研究課題参加教員を中心に、東條研究科長や大学院教務担当の教員が、休日返上して、時には徹夜をして申請書を仕上げました。

文科省に提出後は、書面審査が行われ、その審査で残ったプログラムに対して、8月のお盆の時期に東京でヒアリングが行われます。本プログラムの場合には、12分という短い持ち時間の中でプレゼンを行い、その後質疑が約10分行われました。このヒアリングには、斎藤学長(当時)、須齋理事、東條研究科長と私か出席しましたが、このプレゼン資料作成のために、先はどのメンバーが影で支えてくれました。

このヒアリングの結果、採択の通知を受け取ったのは、平成20年9月です。

このヒアリングの結果、採択の通知を受け取ったのは、平成20年9月です。

(2)本プログラムで育成する人材とカリキュラムの工夫

本プログラムで育成する人材は、アジアを中心とする新興金融市場(たとえば上海、シンガポールなど)で活躍する金融専門人材です(ここで「金融市場」とは、証券市場や外為市場などを包括する言葉として使用しています)。このような人材が必要となる背景には、アジア金融市場の急激な拡大があげられます。例えば上海証券取引所は、その規模において2007年に対前年比で300%を越える伸び率を示しました。東京を含めた東アジア市場の規模は、全世界の20%を占めるほどになっている。他方で、本プログラムのヒアリングが行われた2008年8月には、上海株式市場の株価が年率換算で2000%も下落するなど、その変動は非常に不規則です。また、これら新興金融市場では、取引に関わる法規や制度が毎年のように改正されています。

このような市場の特徴や変化の原因を探るには、東京、ニューヨーク、ロンドンなどの整備された金融市場に基づく仮説をそのまま新興市場に適用して分析するのではなく、新興市場の現状を反映した仮説の構築と分析が必要です。

しかし、各国の市場やその背後にある法規制の現状は現地に行かないとわかりません。例えば、2006年に上海証券取引所を訪問したことかおりますが、取引所にはほとんど人がいませんでした。オペレーターはほとんど自宅で仕事をしているからです。また、中国では、いたるところで伝票を販売している人を見かけます。中国では、税務署で購入した伝票しか税金の申告では認められませんが、それを販売しているのです。たとえば会社員が、仮払金として1000元(1元=約16円)を受け取り、上海に出張に来たとします。もしこの従業員が600元のホテルに泊まれば、ホテルの領収書とともに現金400元を帰社後に戻す必要がありますが、このとき800元と記載された領収書を街で購入し、会社に見せれば、現金200元を会社に戻せばよいことになります。

このような現状を仮説の構築に反映させたり、このような事実に関する情報を収集したりすることが、アジア諸国の金融市場を分析する上で重要だと、本プログラムでは考えました。

また、2008年に本プログラムの申請をする時期、金融庁が「金融専門人材」の育成に関する報告書を公表していました。この報告書では、国際的な市場間競争が激化する中、日本の金融市場の競争力を高めることが喫緊の課題となっているので、金融に関する幅広い基礎知識と深い専門知識、金融業において高い付加価値を生み出す能力、法令や会計基準などの制度的制約についての知識などをもった人材育成の必要性が提言されています。

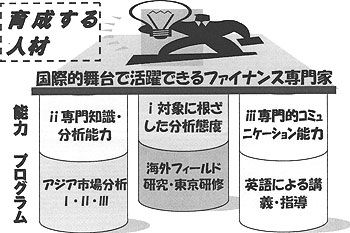

そこで、本プログラムでは、この社会的要請も踏まえて、アジアを中心とする新興金融市場で活躍する金融専門人材は、次の3つの能力を待った人材であると考えました。

i 変化の激しいアジア市場に自ら赴き、現地の実情を知り、適切な情報を収集し、目的に整合的な仮説を構築する対象に根ざした分析態度

ii ファイナンスの理論やデータ解析に関わる専門知識と分析能力

iii 国際的なビジネスの現場における議論や交渉に不可欠な専門的コミュニケーション能力

また、2008年に本プログラムの申請をする時期、金融庁が「金融専門人材」の育成に関する報告書を公表していました。この報告書では、国際的な市場間競争が激化する中、日本の金融市場の競争力を高めることが喫緊の課題となっているので、金融に関する幅広い基礎知識と深い専門知識、金融業において高い付加価値を生み出す能力、法令や会計基準などの制度的制約についての知識などをもった人材育成の必要性が提言されています。

そこで、本プログラムでは、この社会的要請も踏まえて、アジアを中心とする新興金融市場で活躍する金融専門人材は、次の3つの能力を待った人材であると考えました。

i 変化の激しいアジア市場に自ら赴き、現地の実情を知り、適切な情報を収集し、目的に整合的な仮説を構築する対象に根ざした分析態度

ii ファイナンスの理論やデータ解析に関わる専門知識と分析能力

iii 国際的なビジネスの現場における議論や交渉に不可欠な専門的コミュニケーション能力

図2:本プログラムで育成する人材像

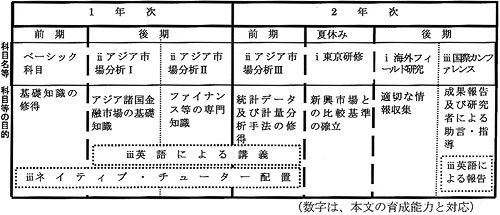

そして、これらの能力を涵養するため教育プログラムを、長崎大学経済学研究科博士前期課程「経営学修士コース」(MBAコース)の中に構築しました。その具体的な柱は次の3点です。

- 対象に根ざした分析態度の育成:自ら現地に行き適切な情報を収集する態度を育成するために、「海外フィールド研究」を実施することにしました。このために、重点研究課題で緊密な交流実績があった西南財経大学の協力を得て、そこに学生を派遣することにしました。また、中国などアジア諸国の金融市場の特殊性を知るためには比較基準が必要です。そこで、情報整備が進む東京市場においても同様の機会を提供するための「東京研修」を実施することにしました。

- 専門知識と分析能力の育成:MBAコースの講義科目は、マネジメント科目群、アカウンティング科目群とファイナンス科目群という3つの科目群から構成されていますが、このうちファイナンス科日群のコース科目として「アジア市場分析I・II・III」の3科目を設置することにしました。「アジア市場分析I」は中国などアジア諸国の金融市場に関する基礎知識を教授する科目、「アジア市場分析II」はファイナンス、会計学などの専門知識を教授する科目、「アジア市場分析III」は、統計データや計量分析手法を修得する科目です。

- 専門的コミュニケーション能力の育成:コミュニケーション能力の涵養するため、「アジア市場分析I・II・III」は英語で講義します。また長崎大学の留学生センターの協力を得て、本プログラムに参加する院生一人ひとりにネイティブチューターをつけることにしました。さらに、英語によるプレゼンテーションやディスカッション能力を涵養するため、上記【1】と【2】に基づく研究成果を、国際カンファレンズlnternational Conference on Asian Financial Markets”に院生セッションでの報告を課すことにしました。なお、本カンファレンスでの報告に対しては、カンファレンス参加の内外の研究者が指導助言を行うことにより、各院生の論文の水準を確保するための工夫にもなっています。

図3では、上記のプログラムの具体的な履修の流れを示しています。

図3:本プログラムの履修の流れ

(2)本プログラムの実施状況

図3に示すように、本プログラムでは、3つの講義科目、東京研修・海外フィールド研究、国際カンファレンスが大きな事業となっています。それぞれの実施状況は次のとおりです。

【1】アジア市場分析I・II・III

【アジア市場分析I】

2009年は、その年の10月に中国で実施する海外フィールド研究に必要な中国の金融市場に関する専門知識の修得と、英語による専門分野のコミュニケーション能力の高度化を図ることを目的として、中国の西南財経大学金融学院から王擎教授を招聘し、2009年3月に集中講義で実施しました。主な講義の内容は以下の通りです。

Reform and Development of Chinese Financial System

The Development of Chinese Banking lndustry

The Development of China's Securities Markets

【アジア市場分析I】

2009年は、その年の10月に中国で実施する海外フィールド研究に必要な中国の金融市場に関する専門知識の修得と、英語による専門分野のコミュニケーション能力の高度化を図ることを目的として、中国の西南財経大学金融学院から王擎教授を招聘し、2009年3月に集中講義で実施しました。主な講義の内容は以下の通りです。

Reform and Development of Chinese Financial System

The Development of Chinese Banking lndustry

The Development of China's Securities Markets

王擎教授の講義風景

【アジア市場分析II】

ファイナンス理論、金融論、会計学等の専門知識の深化のため、コーディネーターの内田滋教授のほか本研究科の5名の教員が、企業ガバナンス、会計制度の特徴、財政政策・金融政策と金融市場との関係、外国為替、金融自由化などに関する講義を、英語で実施しています。

ファイナンス理論、金融論、会計学等の専門知識の深化のため、コーディネーターの内田滋教授のほか本研究科の5名の教員が、企業ガバナンス、会計制度の特徴、財政政策・金融政策と金融市場との関係、外国為替、金融自由化などに関する講義を、英語で実施しています。

【アジア市場分析III】

実践的な市場分析に必要な統計データや計量分析手法の活用能力を育成するための演習型講義です。本研究科の丸山幸宏教授をコーディネーターとして、本研究科6名の教員が、回帰分析、パネルデータの利用、利子率や外為データの収集と利用、ボラティリティモデル、財務分析、包絡分析などに関する講義を、英語で実施しています。また、この講義で必要な各種のデータや統計処理ソフトウェアを整備するとともに、ノート型パソコンを院生に貸与しています。

実践的な市場分析に必要な統計データや計量分析手法の活用能力を育成するための演習型講義です。本研究科の丸山幸宏教授をコーディネーターとして、本研究科6名の教員が、回帰分析、パネルデータの利用、利子率や外為データの収集と利用、ボラティリティモデル、財務分析、包絡分析などに関する講義を、英語で実施しています。また、この講義で必要な各種のデータや統計処理ソフトウェアを整備するとともに、ノート型パソコンを院生に貸与しています。

【2】東京研修

2009年度は、8月31日~9月14日まで、東京証券取引所、あいおい損保、大和証券の協力の下、それぞれの担当者の方に、日本経済と証券市場の機能と役割、東京証券市場の組織・概要、上場審査・上場管理制度、売買審査制度、東京証券取引所の国際戦略、証券会社のアジア戦略、損保業界の動向などに関する講義をしていただきました。

2009年度は、8月31日~9月14日まで、東京証券取引所、あいおい損保、大和証券の協力の下、それぞれの担当者の方に、日本経済と証券市場の機能と役割、東京証券市場の組織・概要、上場審査・上場管理制度、売買審査制度、東京証券取引所の国際戦略、証券会社のアジア戦略、損保業界の動向などに関する講義をしていただきました。

東京証券取引所にて

【3】海外フィールド研究

2009年度は、10月10日~23日にかけて、西南財経大学金融学院において、王擎教授のほかに5名の同大学教員が、M&Aが企業の資本構造に及ぼす影響、杭州における地域金融の実態と課題などについて講義を行いました。また、中国建設銀行など金融機関を訪問しました。 学生たちは、研修期間中、西南財経大学キャンパス内のゲストハウス「住友苑」に滞在しました。

2009年度は、10月10日~23日にかけて、西南財経大学金融学院において、王擎教授のほかに5名の同大学教員が、M&Aが企業の資本構造に及ぼす影響、杭州における地域金融の実態と課題などについて講義を行いました。また、中国建設銀行など金融機関を訪問しました。 学生たちは、研修期間中、西南財経大学キャンパス内のゲストハウス「住友苑」に滞在しました。

西南財経大学ゲストハウス「住友苑」前にて

【4】国際カンファレンス

既に述べたように毎年12月に国際カンファレンズ“International Conference on Asian Financial Markets”を実施していますが、第5回目となる2009年からは、英語による研究成果の報告のために、本カンファレンスに大学院生セッションを設けました。院生の報告のタイトルは以下のとおりです。

既に述べたように毎年12月に国際カンファレンズ“International Conference on Asian Financial Markets”を実施していますが、第5回目となる2009年からは、英語による研究成果の報告のために、本カンファレンスに大学院生セッションを設けました。院生の報告のタイトルは以下のとおりです。

“Comparative Study on Government Bond Market in Japan and lndonesia”

“The Rise and Development of Global Sovereign Wealth Funds”

“Performance Evaluation and lmproving Proposals for PetroChina Company Limited via DEA, Focused on the Ability of Exploration and Production”

“The Reform of China Rural Finance and Its' Sustainable Development”

院生はカンファレンスに参加した海外の大学の研究者から有益な助言や指導を受けることができました。また、院生セッションに参加した海外の研究者からの評価は、「興味深い内容であった」、「2年間でここまで話せるのはすばらしい」など高いものでした。

第5回カンファレンス院生セッション

(長崎全日空ホテルグラバーヒル)

4 院生の感想

本プログラムには、平成20年度入学者4名、平成21年度入学者3名が参加し、平成22年度に最初の卒業生が出たところです。最後に、本プログラムに参加した院生の感想を、原文のままここに紹介します。“I am very happy having a precious experience and knowledge by training in Tokyo and China. Especially, the training in Tokyo Stock Exchange, Daiwa Securities, and Aioi lnsurance, was opened my mind about the complex and challenging jobs in financial companies. While the training in China was broaden my horizon of Chinese economic history and progress.

All these experiences were a great and unforgettable bonus for my choice to study in Nagasaki university.”

「東京での二週間は、東京証券取引所、大和證券とあいおい損保で研修させていただきました。

東京証券取引所各部門の担当者には、多忙な仕事の中、時間を作っていただき、東証市場の概要、機能、上場審査、売買審査制度など東証市場に関する状況が全面的に説明してくださいました。教えていただいた知識はほとんど教科書で学べるものではなく、現場で働いた方しかわからないものです。大和證券とあいおい揖保の研修でこの二つ企業の営業状況、CSR活動などを紹介していただきました。われわれ留学生にとって、それは日本金融企業の現状を了解するに、大変貴重なチャンスであると思っております。」

「中国の研修の間、西南財経大学の先生たちの授業を受けました。授業の内容は現在中国金融分野で注目されている課題でした。よい勉強になりました。中国の四大商業銀行の中国建設銀行四川支店と中国城市銀行の代表である南充市商業銀行を見学させていただきました。中国銀行業の最新の状況を理解しました。」

「中国の研修の間、西南財経大学の先生たちの授業を受けました。授業の内容は現在中国金融分野で注目されている課題でした。よい勉強になりました。中国の四大商業銀行の中国建設銀行四川支店と中国城市銀行の代表である南充市商業銀行を見学させていただきました。中国銀行業の最新の状況を理解しました。」

本プログラムの支援は、平成22年度で終了します。今後は、経済学研究科が単独で事業推進していくことになります。瓊林会の皆様には、今後、本プログラムの実施にあたり、ご指導とご支援をお願い申し上げることで、この紹介を終わりにさせていただきます。