事務局からのお知らせ

総数 : 744 件中 631 〜 640 件目を表示しています。

会報誌「瓊林123号」がこの程作成完了(2013.12.18)

会報誌「瓊林」は年2回(6月・12月)に発刊しておりますが、この程作成が完了し、現在出荷準備中です。約1週間後には正会員(会費支払者)の皆様にお届けいたします。

次回号は来年6月発刊予定ですが、投稿は平成26年4月末期限でお願いします。

公開日:2013-12-19

「訃報情報」のHP掲載運用開始(2013.12.13)

訃報情報は、従来、会報誌「瓊林」に掲載していましたが、訃報情報に対し関心が高いこともあり、この程HPにも掲載することにしました。

これにより訃報情報を迅速に皆様にお伝えする仕組みができあがりましたのでご活用ください。

(左欄 【訃報情報】 をクリックすればご覧いただけます。)

尚、支部事務局の方で訃報情報を入手された場合は、本部事務局への連絡徹底をお願い申し上げます。

公開日:2013-12-13

「会員データ開示依頼書」の運用開始(2013.12.6)

1.先般会員個人情報データベースの構築がほぼ完了した旨をご連絡しましたが、今後、同窓会の開催等に皆さんに活用して頂きたいと思います。

今般、個人情報保護法との関連も踏まえ、「会員データ開示依頼書」を作成しました。この用紙で事務局宛ご連絡頂ければ会員データを開示しますのでご利用ください。

(利用目的によっては拒否することもございますのでご了承ください。)

2.尚、「会員データ開示依頼書」は次のプロセスでご覧ください。

左欄の大項目【会員登録他】をクリック

↓

【会員データ開示依頼書】を選択

3.また、本件を申し込む人の条件があり、正会員で個人情報を登録している人に限らせていただきます。個人情報を開示していない人は利用できませんのでご了承ください。

以上

公開日:2013-12-06

会報誌「瓊林」123号の発刊予定(2013.12末)

「瓊林123号」は現在作成中で、12月末頃送付の予定です。

内容の概要については左欄の【会報誌・広報誌】をクリックして編集方針を選択の上ご覧下さい。

今回は「王貞治氏・福地茂雄氏講演会録」、「経済学部のカリキュラム改革」の特集と共に、「本部会費納入状況(9月時点)」等も掲載します。

尚、次号の原稿期限は平成26年4月末につき、多数の投稿をお願いします。

「瓊林123号」表紙の写真です。

公開日:2013-11-28

本部年会費納入状況把握システムがほぼ完了(2013.11月)

先般ご連絡しました、会員個人情報データベースと会費納入とを

リンクしたシステムがこの程完了しました。

このシステムは、会費納入状況を卒回別、支部別にタイムリーに

把握することができます。

今回、平成25年度本部年会費(卒回別)の9月末時点の納入

状況を添付しましたのでご覧ください。 また、まだ納入されて

いない会員の方は、母校並びに瓊林会の財政支援の為ご協力

いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

(尚、支部別納入状況は来る12月に支部長、事務局長へ送付

します。)

注) 添付資料の会員数は物故者を含めたものです。

従って今後、会員数は物故者を差し引いたものと

すべく訂正する予定です。

公開日:2013-11-22

会員個人情報データベースの構築がほぼ完了 (2013.11月)

公開日:2013-11-21

会員個人情報管理体制の確立と運用スタート(2013.11月)

去る10月20日開催の、平成25年度全国支部長会議において、

各支部ごとに個人情報運用責任者を人選いただき、別添の通り

推進体制が確立しましたのでご連絡します。

今後は「(公社)瓊林会個人情報保護に関する基本方針」に

基づいて運用していきます。

上記基本方針の内容はHP左欄の【瓊林会紹介】を選択クリックし

定款・関連規則→個人情報保護に関する基本方針

でご覧ください。

公開日:2013-11-21

「訃報情報」をHPに掲載予定(2013.12月)

訃報情報につきましては、従来会報誌「瓊林」に掲載し、会員の

皆様にご連絡していました。この程、情報を迅速に広く伝える為

このホームページにも掲載することで現在準備中です。

12月頃の掲載を予定していますので、各支部の事務局の方は

訃報情報を支部だけに留めることなく、本部の方へも情報伝達

いただきたく、よろしくお願い申しあげます。

公開日:2013-11-21

「瓊林会メールマガジン」創刊号を全国に本日発信(2013.11.12.)

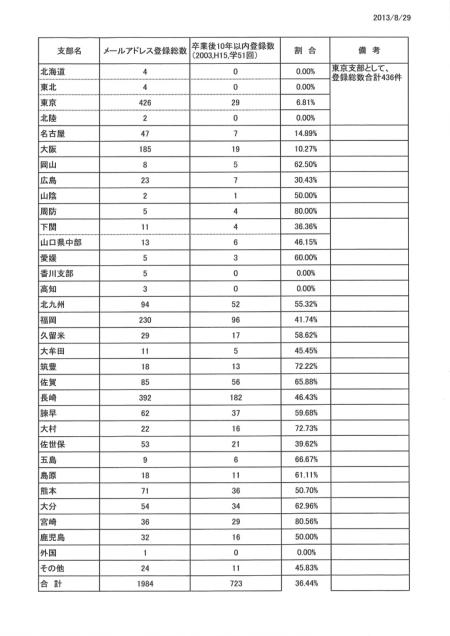

今年の3月〜4月に実施した会員の個人情報調査の際にメール

アドレス登録者は全国で1,984人でした。(添付ファイル参照)

このメールアドレス登録者に対し、瓊林会の動向についてメールマガジン

で情報発信します。

メールマガジンとホームページにより情報を共有化することで瓊林会

のキ絆を強めることが目的です。

メールマガジンは月1回程度発行し本日創刊号を発信しましたので

ご覧ください。

尚、新たにメールマガjンを申し込む人は本ホームページトップページ左

のメニュー欄の「メールマガジン」をクリックした上で登録をお願いします。

(次号より発信)

公開日:2013-11-05

本部会費納入者及び寄付者一覧の会報誌「瓊林123号」への掲載(2013.12月)

先般、平成25年度本部会費の納入頂いた方 及び 平成25年度

寄付者についてビジブルに把握できる仕組みが整いました。

会費納入者一覧は支部ベースでは一部実施されていますが、本部

会費納入者一覧は数年途絶えていました。

今般それを復活し、2013年12月発行予定の会報誌「瓊林123号」

に掲載することに致しましたので、ご連絡申し上げます。

公開日:2013-11-01